Gli studi prima e dopo il disastro

Cenni sugli studi compiuti prima del disastro

I lavori di costruzione della diga cominciarono nel 1957, e il versante sovrastante la diga fu subito tenuto sotto controllo. Per questo motivo fu consultato il famoso specialista austriaco in esplorazioni minerarie Leopold Müller, al fine di valutare i problemi di stabilità della roccia. Tuttavia in questo primo studio le sue indagini non rivelarono la paleofrana che poi sarebbe stata vista come causa determinante, anche se la conclusione fu comunque che realizzare una riserva idrica in quel luogo poteva causare frane, anche di un milione di metri cubi.

Dal Piaz, comunque, nel 1958, in contraddizione alle rilevazioni di Müller, non riteneva che fossero presenti rischi concreti di frane pericolose. Solo nel 1959 il geologo Edoardo Semenza - figlio del capo progettista Carlo - scoprì in una ricognizione sul campo la presenza, nel versante sinistro, di evidenti pericoli derivanti da una zona di miloniti non cementate, lunga circa 1,5 km, fatto che lo indusse ad ipotizzare la presenza di una paleofrana. Le prospezioni geofisiche del geologo Pietro Caloi sembravano invece indicare nello studio successivo (novembre 1959) che la zona a sinistra della vallata fosse "eccezionalmente" solida, formata da rocce compatte coperte da soli 10-20 metri di detriti sciolti e a rischio di frana.

Nel frattempo, nel 1959 la diga era stata terminata e si era iniziato a compiere prove di invaso. Tuttavia, come già visto, il 4 novembre 1960, con il livello del lago a 650 m.s.l., vi fu una prima frana di medie dimensioni (800 000 m³) sul versante sinistro; dopo questo evento Müller studiò ancora il territorio e propose varie ipotesi per evitare la frana del versante, benché non credesse ancora alla presenza della paleofrana. Müller non era contrario alla costruzione della diga, ma temeva la possibilità di una frana incontrollata, e suggerì vari rimedi, il più attuabile dei quali era un tunnel drenante che, passando per strati calcarei compatti, raggiungesse da sotto le masse franose e ne convogliasse via l'acqua.

Tra le altre possibili ipotesi di lavoro, nessuna sembrava realmente fattibile: sbancare la frana o cementarla, tra le più realistiche e presumibilmente efficaci, erano in realtà, per le grandezze in gioco, soluzioni giudicate troppo costose e difficili da realizzare.

Tuttavia, restava il fatto che la questione dovesse essere meglio compresa. Sondaggi e prospezioni continuarono ad essere previsti, sebbene scavare negli strati di detrito presentasse notevoli difficoltà tecniche.

Nel 1960 Caloi riprese gli studi geosismici e, con sorpresa di tutti, rilevò fino a 150 m di roccia fratturata, concludendo, in maniera ancora più sorprendente, che la frattura doveva essersi creata dopo la sua prima indagine dell'anno precedente.

Come già visto nel 1961, per volere di Carlo Semenza, un modello in scala 1:200 del bacino del Vajont fu approntato e testato nel Centro Modelli Idraulici di Nove (frazione di Vittorio Veneto) sotto la guida del titolare dell'Istituto di Idraulica dell'Università degli Studi di Padova, il prof. Augusto Ghetti, ipotizzando l'eventualità di una frana con superfici di movimento di 30° e 40° e tempi di frana valutati fino al tempo di un minuto (già considerato eccezionalmente veloce con i dati in possesso a quell'epoca). Il totale fu considerato sufficiente per non dover temere né cedimenti della diga né sversamenti oltre la stessa da parte delle onde anomale generate, non più alte di una trentina di metri, corrispondenti a 40 milioni di m³ nel peggiore dei casi. Nella realtà la frana fu di quasi 300 milioni di m³ (circa 8 volte il valore massimo previsto) e si mosse a velocità tripla di quella prevista; tutto ciò produsse un'energia cinetica di quasi 100 volte superiore al massimo previsto, e il livello dell'onda superò i 200 m sul coronamento della diga.

Nel frattempo, comunque, furono impiantati dei piezometri, seppur con grande fatica, dovuta alla necessità di raggiungere i vari strati in cui esisteva la falda acquifera, nonché dei marcatori di terreno per visualizzare i movimenti della frana. Nonostante le difficoltà nell'interpretare i dati che essi fornivano, furono molto utili nello stabilire come procedere empiricamente per attenuare il fenomeno franoso.

La strategia di Müller prevedeva che la frana in nessun caso sfuggisse al controllo, e la tattica suggerita dopo quella del 1960 fu un lento svuotamento del bacino fino al livello di 600 m s.l.m., da realizzarsi con molteplici manovre di diminuzione del livello di 4–5 m, intervallate ciascuna da una pausa di alcuni giorni per dare modo e tempo al materiale di assestarsi e restare stabile nonostante il cambiamento di condizione idraulica.

In questo modo il movimento della frana quasi si bloccò in breve tempo, e probabilmente non si sarebbe riattivato violentemente se non fosse stato effettuato il ritorno oltre quota 700 m s.l.m., che fu "imposto" dalle esigenze di collaudo.

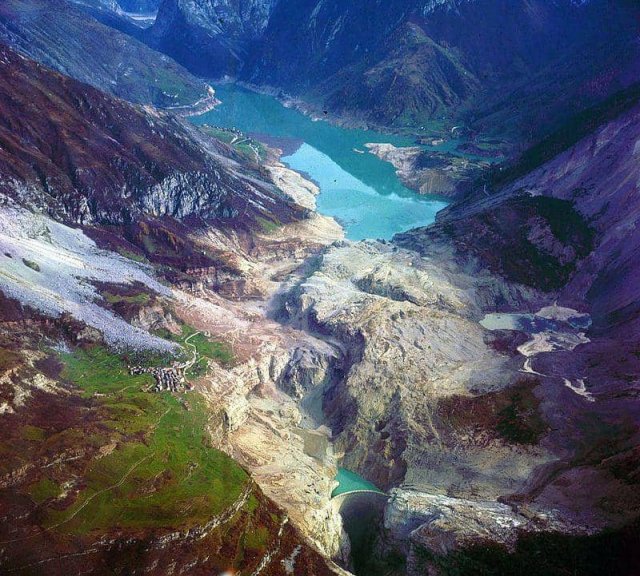

L'area della frana, in basso la massa di detriti ancora oggi presenti.

Studi successivi

Dopo la frana, vennero intensivamente studiate le cause e i provvedimenti da adoperare per evitare ulteriori casi simili a questo, e furono molti i lavori di studio completati. Tra questi, quelli di Müller, Trevisan e Hendron-Patton, il più recente, del 1985.

Quest'ultimo studio ha fornito definitivamente la conferma della presenza di 2 distinti livelli acquiferi: quello superiore, che risentiva direttamente del livello del lago, e quello inferiore, dipendente dalle precipitazioni.

Furono eseguiti nuovi sondaggi, e si trovò che il livello detto Fonzaso, con argille, fosse quello che corrispondeva alla superficie di rottura della frana. Questo strato avrebbe anche causato la separazione dei due acquiferi, che risultò così importante: quello nella massa della frana e quello negli strati sottostanti del calcare. Da notare che il livello dell'acquifero superiore era trovato, in base a tre piezometri installati, direttamente collegato a quello del lago.

L'acquifero inferiore, invece, data la presenza nell'assetto geologico-strutturale di una sinclinale ma anche di uno strato calcareo, è da un lato isolato dal contatto diretto con l'acqua contenuta nel lago e, dall'altro, è invece risultato collegato alle piogge, e la sua acqua permane in zona a lungo e favorisce fenomeni carsici. La variazione del livello di falda è in antitesi a quello che si riteneva precedentemente, lento e legato ai fenomeni atmosferici (piogge cadute a monte).

Per questo sembrò plausibile che, effettivamente, la pressione dell'acquifero inferiore fosse capace, quando si verificavano grandi precipitazioni, di causare smottamenti e frane, anche quando non esisteva il lago artificiale.

Tuttavia, la concomitanza di questi due fattori, lago e piogge, innescò questa frana colossale quando la combinazione tra intense precipitazioni e alto livello del lago si dimostrò sufficiente all'innesco.

Riassumendo, le cause preparatorie o predisponenti per il disastro del Vajont sono state varie, e anche variamente interpretate, ma alcune sembrano sufficientemente sicure:

la costituzione geologica (come sopra specificato) del versante nord del Monte Toc.

il disboscamento.

un progressivo decadimento delle caratteristiche meccaniche della base delle rocce interessate al movimento.

secondariamente, gli sbancamenti e le incisioni provocate dalla costruzione delle strade e dei canali nell'area in oggetto.

la presenza del lago artificiale e in particolare la riduzione della spinta dell'acqua in coincidenza degli svasi.

le piogge abbondanti, che non fecero che peggiorare i problemi di stabilità del versante, a parità di livello del lago. Si stima che la frana avrebbe potuto verificarsi soltanto con piogge superiori a un certo ammontare (700 millimetri) in un mese, alle quali bisogna sommare anche il lago della diga.