Le verifiche sulle sponde del lago

Il 15 giugno 1957 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dette parere favorevole alla costruzione della diga, con la prescrizione di completare le indagini geologiche

«nei riguardi della sicurezza degli abitanti e delle opere pubbliche, che verranno a trovarsi in prossimità del massimo invaso»

con una decisione che in seguito destò numerosi dubbi, in particolare sull'assenza di una ratio nell'approvare un progetto per il quale venivano richieste ulteriori indagini[senza fonte]. Se la questione è stata ampiamente superata dalla normativa moderna (che impone serrati controlli preventivi su tutto il bacino), questa raccomandazione è stata l'oggetto di una disputa tra i fautori delle diverse interpretazioni sui fatti del Vajont, in quanto alcune indagini erano effettivamente state svolte (ad esempio sotto l'abitato di Erto) e oggetto di una relazione di Dal Piaz del giugno-settembre 1957. Le evidenze successive dimostreranno l'incompletezza-inadeguatezza della stessa.

Il 6 agosto 1957 venne consegnato alla SADE un nuovo rapporto geotecnico di Müller (il secondo), nel quale si evidenziavano forti pericoli di frana lungo la sponda sinistra del serbatoio. Era la prima relazione che infondeva dei dubbi sulla sponda sinistra del bacino, pur riferendosi alla sola parte frontale e più superficiale della grande frana del Toc, che venne evidenziata solo anni dopo. In questo primo studio le indagini non rivelarono la paleofrana che poi sarebbe stata vista come causa determinante dei problemi al serbatoio, anche se la sua conclusione fu che il bacino idrico poteva causare serie frane, anche di un milione di metri cubi.

La frana del bacino di Pontesei

Il 22 marzo 1959, quando i lavori di costruzione della diga del Vajont erano già iniziati, una frana di circa 3 milioni di metri cubi di roccia si riversò nel bacino della diga del Lago di Pontesei, opera che era stata completata solo due anni prima dalla SADE.

Era tenuta sotto stretta osservazione, per la presenza in loco di ben due frane: quella di "Pontesei-Fagarè", e quella di "Pontesei spalla diga".

Il versante da dove si staccò la frana aveva caratteristiche di instabilità, note ai tecnici della SADE ma che non avevano mai destato preoccupazioni, in quanto ritenevano che fossero franamenti di scarsa entità. Una fessura era già stata rilevata dall'agosto del 1957, i suoi movimenti osservati ma quasi fermi da marzo a ottobre del 1958. La situazione precipitò dal 3 marzo 1959 quando, con lo scioglimento della neve, si constatò la presenza di fessure sulla strada statale che attraversava la futura frana; tuttavia venne sottovalutata la situazione.

La mattina del 22 marzo l'ing. Camillo Linari in servizio alla SADE fu avvisato dalle guardie forestali che le fessure erano aumentate e si era provveduto a chiudere la SS 251, vista la carreggiata molto danneggiata. Linari, quindi, si incamminò a piedi verso la diga, lungo la strada di servizio in sponda destra, con il geometra Marinello. Poco prima del franamento verso le 7 del mattino, i due furono sorpassati in bicicletta dall'operaio Arcangelo Tiziani, che si stava recando alle baracche del cantiere della ditta Cargnel, per la quale lavorava[20] impiegato nella costruzione della centrale ai piedi della diga. All'improvviso la frana precipitò: i due tecnici riuscirono a risalire velocemente il versante, mentre Tiziani, anche perché era zoppo, non fu così veloce e riuscì solo a dare l'allarme. L'onda alta in quel punto 6 o 7 metri travolse l'operaio trascinandolo nel lago. Non fu mai più ritrovato.

A tale proposito Edoardo Semenza ricorda:

«Fu come se suonasse improvvisamente un campanello d'allarme. Infatti le manifestazioni di instabilità di quel versante, da sempre esistite e note ai tecnici della SADE, non avevano mai destato particolari preoccupazioni, in quanto si riteneva trattarsi di fenomeni di scarsa entità. Questo franamento, e in particolare la sua velocità e la sua compattezza, furono invece un ammonimento a prendere in maggiore considerazione questo tipo di fenomeni.»

(E. Semenza, La storia del Vajont)

Questa frana, forse attribuibile ad una riduzione del livello dell'invaso, e per molti aspetti simile, sia pure a scala ridotta, nella sua dinamica a quella che generò il disastro del Vajont, viene commentata nel suo libro da Semenza che osserva che venne sottovalutata, causa la scarsa esperienza nel campo nelle frane e dello studio della stabilità di versanti sciolti che a quei tempi, non erano affrontati con studi approfonditi ed organici, non suggerendo quindi un comportamento diverso dai gestori dell'impianto[22].

Al riguardo il tribunale dell'Aquila stabilì che la frana di Pontesei fosse discesa in circa due minuti.

Nonostante Dal Piaz in una sua relazione legata alla costruzione della strada di circonvallazione in sponda sinistra del Vajont del 29 ottobre 1959 avesse ritenuto che non vi fossero rischi concreti di frane pericolose, gli avvenimenti di Pontesei convinsero la SADE ad approfondire il tema. L'incarico di approfondire lo studio delle sponde del bacino del Vajont fu quindi affidato a Müller, che come geomeccanico stava già seguendo i problemi delle imposte della diga.

L'individuazione della grande frana sul versante sinistro del bacino

Eseguito un sopralluogo sul posto il 21 luglio 1959, Müller commissionò un piano di studio, inizialmente solo in modo informale.

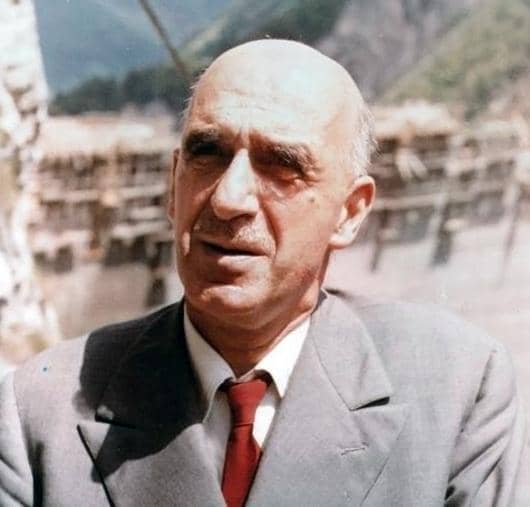

Tale studio venne affidato al geologo Edoardo Semenza - figlio del capo progettista Carlo Semenza - che fu poi coadiuvato dal geologo Franco Giudici. Semenza scoprì in una ricognizione sul campo la presenza, nel versante sinistro della valle del Vajont, di evidenti pericoli derivanti da una zona di miloniti non cementate, lunga circa 1,5 km[9]. Ciò indusse Edoardo Semenza ad ipotizzare la presenza di una paleofrana, che interessava tutta l'area a più bassa quota del monte Toc, che, partendo dalle pareti scoscese sulla forra del torrente Vajont a nord ("Castelletto", "Punta del Toc" e "Parete Nord del Toc") superava la parte più pianeggiante delle pendici della montagna ("Pian del Toc" e "Pian della Pozza o della Paùsa") risalendo poi (in direzione sud) la dorsale in modo più impervio verso il "Torrione di Punta Vasei" e il "Becco del Toc". Informato della scoperta, Müller formalizzò un piano di studio approfondito basato su una sua proposta scritta molto dettagliata, inserita nel suo sesto rapporto del 10 ottobre 1959. La relazione definitiva Giudici-Semenza fu consegnata poi ufficialmente agli inizi di giugno 1960.

Le scoperte fatte avevano anche suggerito di eseguire una indagine geosismica attraverso la supposta paleofrana, che venne affidata a Pietro Caloi. I risultati ottenuti (novembre 1959) sembravano invece indicare che la zona a sinistra della vallata fosse "eccezionalmente" solida, rocce compatte coperte da soli 10-20 metri di detriti sciolti e franosi. Il rapporto di Caloi fu consegnato in via definitiva il 4 febbraio 1960.

I risultati agli antipodi dei due studi imposero un approfondimento del tema che fu favorito dagli avvenimenti successivi.

La prima prova d'invaso e le piogge evidenziano la grande frana

Nel frattempo i lavori di costruzione del manufatto erano continuati, e nel settembre del 1959 la diga era stata ultimata. Il 28 ottobre 1959 la SADE avanzò domanda di invaso sperimentale fino a quota 600 m s.l.m., che fu approvata fino a quota 595 m s.l.m. il 9 febbraio 1960.

Nel mese di marzo del 1960, quando l'invaso del Vajont si trovava all'incirca a quota 590 m s.l.m. nella parete settentrionale del Toc prospiciente la valle (nella parte ad est del torrente Massalezza praticamente di fronte al bivio per Casso) si verificò il crollo di una piccola porzione della "Parete Nord del Toc" vicino alla sua base occidentale. Inoltre si assistette alla rimobilitazione del "Castelletto del Toc" posto subito a ovest del torrente Massalezza e prospiciente la "Punta del Toc".

Il lago del Vajont, con il segno dello scivolamento della frana del 1960. Si nota la "punta del Toc", con il "Castelletto".

Continuavano nel frattempo le indagini suggerite da Müller, che nel maggio del 1960 portarono all'installazione dei primi capisaldi destinati a identificare eventuali movimenti franosi del Toc attraverso misure topografiche. Le misure, fatte con l'invaso a quota 595 m s.l.m., rilevarono movimenti della parte più a nord del Toc, con velocità che risultarono crescenti nei mesi successivi.

Il 10 maggio 1960 la SADE chiese l'autorizzazione a portare l'invaso a quota 660 m s.l.m. senza prima procedere con lo svaso, e la relativa autorizzazione venne concessa l'11 giugno 1960. Negli stessi giorni venne consegnata anche la relazione definitiva dello studio Giudici-Semenza, nel quale veniva confermata la supposta presenza della grande frana.

Il 9 luglio 1960 venne consegnata la relazione di Dal Piaz a proposito della stabilità dei versanti di tutto il bacino, che, per il versante settentrionale del Toc, in sostanza negava assolutamente l'esistenza della frana-paleofrana.

Nel frattempo proseguivano le verifiche di Semenza relative alla sua ipotesi della paleofrana. In particolare egli scoprì, tra la fine di luglio e il 2 agosto 1960, il probabile margine meridionale della paleofrana (ossia la parte montana della stessa, più vicina alla cima del Toc) in corrispondenza del punto di separazione del torrente Massalezza nei due rami occidentale e orientale, convergenti a "Y" nel corso principale e di solito asciutti. In essi si poteva osservare il passaggio dalla roccia sana affiorante a sud (lato montagna), a quella frantumata o finemente macinata affiorante a nord (lato valle del Vajont).

Sul finire del mese di ottobre 1960, con l'invaso all'incirca a quota 645 m s.l.m., mentre i movimenti della frana raggiungevano e superavano l'allarmante velocità di ben 3 cm al giorno (che non venne più raggiunta fino all'imminenza del distacco nel 1963), sulle pendici del monte Toc (da quota 1 200 verso il basso) fece la sua comparsa la fessura perimetrale lato montagna della massa in movimento. I suoi margini laterali risultavano evidenti solo nella parte a maggior quota, mentre apparivano scarsamente percepibili alle quote più basse. Questa grande fessura disegnava sulla montagna la sagoma di una grossa "M" (letta dal lato del torrente Vajont), larga tra 50 cm e 1 m, e si immergeva in profondità con una inclinazione di circa 40°. Le due punte della "M" partivano da quota 1 200 m s.l.m. e 1 400 m s.l.m. e arrivavano fino a circa quota 600 m s.l.m.

Il 4 novembre 1960 ci fu un segnale d'allarme, presagio della catastrofe: circa 750 000 m³ di terra e roccia (la cui parte prospiciente la forra si era già mossa accasciandosi qualche decina di metri più in basso fin dalla primavera di quell'anno) franarono nel bacino, che si trovava con l'acqua a quota 650 m s.l.m.