I NUOVI STUDI PROPOSTI E I TENTATIVI DI SALVARE L’ IMPIANTO

Carlo Semenza, progettista della diga e ideatore della "galleria di sorpasso o bypass" sul versante destro della valle del Vajont.

I movimenti sull'intero fianco della montagna, che interessavano un fronte di quasi 3 km, con evidenti segni di movimenti trascorrenti sui lati della grande "M" che si era venuta a formare (indice che il movimento della massa era parallelo a quello della linea laterale di rottura e quindi era in direzione nord ossia verso il bacino), pur se non interpretati in modo unanime (le discordanze riguardavano oramai solo la profondità della massa in movimento e quindi l'effettivo volume in metri cubi della stessa), segnarono un momento di svolta.

I dirigenti della SADE interpellarono immediatamente Müller, che dopo alcuni sopralluoghi consigliò loro di abbassare il livello del lago. Venne dunque eseguito uno svuotamento controllato (5 metri in due giorni) e graduale (seguito da un riposo di quattro giorni in cui si tenne il bacino a livello costante). Questo permise un immediato rallentamento dei movimenti e, con l'acqua all'incirca a quota 600m s.l.m., un arresto quasi definitivo (dicembre 1960).

Venne subito eseguita (dicembre 1960) una nuova indagine geologica (diretta ancora da Caloi) dalla quale emerse che la roccia ora aveva caratteristiche meccaniche pessime. Alcuni autori ritengono che la precedente indagine di Caloi (nella quale erano stati esclusi problemi di sorta per le pendici del monte Toc) non fosse stata eseguita o interpretata correttamente. La relazione fu consegnata ufficialmente il 10 febbraio 1961.

LA GALLERIA DI SORPASSO FRANA

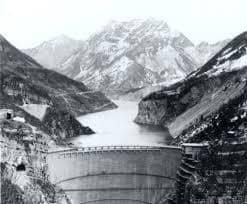

Resosi conto che la caduta di una frana (anche nell'ipotesi più ottimistica sul volume) avrebbe reso inservibile il serbatoio, e posto in pericolo il resto della valle a monte della frana (con un incontrollato aumento delle acque del lago), Carlo Semenza propose la costruzione di una galleria "sorpasso frana" (costo circa 1 miliardo di lire).

Lunga 1 800 m, del diametro di 4,5 m, passando in roccia sana, sul versante destro della valle sotto al monte Salta, superava la zona "pericolante" del fianco sinistro del Vajont. L'imbocco a monte era presso i "Mulini delle Spesse" a quota 614 m s.l.m. e lo sbocco di valle a ridosso della diga a quota 600 m s.l.m.

Per velocizzare i lavori di scavo, iniziati a febbraio 1961, furono incaricate due imprese, Monti e Zadra, che avrebbero operato dalle due estremità.

Zadra scava usando il sistema tradizionale "decauville". Monti invece adotta, tra le prime in Italia, pale caricatrici cingolate, a ribaltamento posteriore, e dumper gommati a guida reversibile.

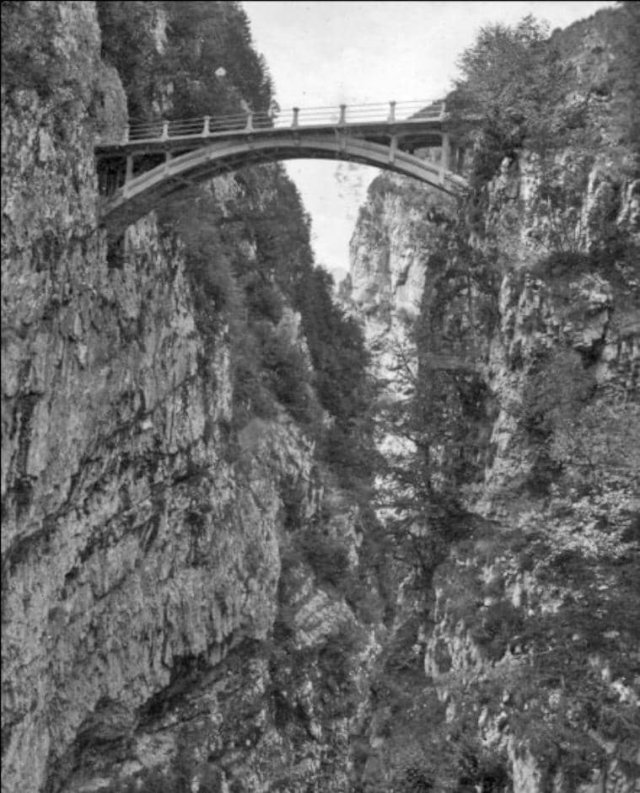

Si realizzano anche due "finestre" di servizio al ponte di Casso (quota 613,9 m s.l.m.) e al ponte del Colomber.

Viene completata il 5 ottobre 1961.

NUOVI ELEMENTI DI STUDIO: IL 15° RAPPORTO MULLER

Il rapporto consegnato da Müller il 3 febbraio 1961, noto comunemente come il numero progressivo 15º in quanto era per l'appunto il suo quindicesimo rapporto, si occupava esclusivamente della frana delle pendici del monte Toc ed è da sempre uno dei punti di maggior contrasto tra gli autori che si sono occupati delle vicende del Vajont.

In tale relazione, il geomeccanico austriaco non concorda con Giudici e Semenza sull'ipotesi della paleofrana, mentre è in totale accordo con loro sul fatto che vi sia sul fianco sinistro del Vajont una grande frana, indicando come a suo parere non esistano dubbi sulla profonda giacitura del piano di scivolamento (spessore della frana) e ipotizzando una massa in movimento di circa 200 milioni di metri cubi di materiale (errando di circa un quarto in meno rispetto a quanto sarà poi verificato in seguito), fornendo tuttavia uno dei dati di previsione più precisi allora disponibili.

Questa individuazione abbastanza precisa della massa in movimento fu di fatto il motivo del contendere tra i vari autori, in quanto i sostenitori della tesi della prevedibilità hanno sempre utilizzato questo rapporto per dimostrare che non era possibile che i tecnici della società di energia elettrica non avessero chiaramente in vista i valori delle masse in gioco, e perché nelle prove sul modello idraulico (che verrà attrezzato a Nove, di cui si tratterà nel paragrafo successivo) non ne sia mai stata eseguita una partendo dalla sua ipotesi dei volumi in movimento.

Effettivamente la sua relazione rimane illuminante sotto molti aspetti, sia per quel che riguarda l'individuazione della correlazione tra livello dell'acqua del lago e precipitazioni rispetto ai movimenti della frana, sia per aver fornito tutta una serie di misure da effettuare e contromisure da utilizzare per poter risolvere i problemi che stavano attanagliando il serbatoio.

STUDI SUL MODELLO IDRAULICO

Dopo la scoperta della frana delle pendici settentrionali del monte Toc, si decise di approfondire gli studi sui seguenti effetti: 1) azioni dinamiche sulla diga; 2) effetti d'onda nel serbatoio ed eventuali pericoli per le località vicine, con particolare attenzione al paese di Erto; 3) Ipotesi di una parziale rottura della diga e conseguente esame dell'onda di rotta e della sua propagazione lungo l'ultimo tratto del Vajont e lungo il Piave, fino a Soverzene ed oltre.

Lo studio del punto 1 venne eseguito presso l'I.S.M.E.S. (Istituto Sperimentale Modelli e Strutture) di Bergamo (nato nel 1951), mentre per gli altri la SADE decise la costruzione di un modello fisico-idraulico del bacino, nel quale poter eseguire alcuni esperimenti sugli effetti della caduta di una frana in un serbatoio.

Il modello in scala 1:200 del bacino, che è tuttora visitabile, fu allestito presso la centrale idroelettrica di Nove (loc. Borgo Botteon di Vittorio Veneto) della SADE, e divenne il C.I.M. (Centro Modelli Idraulici). Gli esperimenti furono affidati ai professori Ghetti e Marzolo, docenti universitari dell'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell'Università di Padova, e furono eseguiti grazie al finanziamento della SADE, sotto il controllo dell'ufficio studi della società stessa.

Lo studio si prefiggeva di verificare gli effetti idraulici sulla diga e sulle sponde del serbatoio del franamento, e fu dunque indirizzato in questo senso piuttosto che a riprodurre il fenomeno naturale della frana. Gli esperimenti vennero condotti in due diverse serie (agosto-settembre 1961 e gennaio-aprile 1962), delle quali la prima servì sostanzialmente per affinare il modello.

LA PRIMA SERIE DI ESPERIMENTI

La prima serie di 5 esperimenti ebbe inizio il 30 agosto 1961 con una superficie di scivolamento della frana piana inclinata di 30°, costituita da un tavolato di legno rivestito da una lamiera. La massa franante era simulata con della ghiaia, trattenuta tramite reti flessibili metalliche, che venivano inizialmente trattenute in posizione mediante funi allentate poi all'improvviso. All'inizio di settembre furono eseguite altre 4 prove destinate ad avere scopo orientativo. La prima sempre con un piano inclinato di 30°, le seguenti 3 con un piano inclinato di 42°. Riscontrata l'impossibilità di riprodurre nel modello il naturale fenomeno geologico della frana, il modello venne elaborato modificando la superficie di movimento della frana, che venne sostituita con una in muratura (i relativi profili furono elaborati da Semenza, che per redigerli si avvalse anche dei sondaggi che erano già stati effettuati e che avevano fornito sufficienti elementi di giudizio in questo senso), per rendere possibile la variazione della velocità di caduta della frana nel serbatoio (resa difficile dalla nuova forma "a dorso" della superficie di movimento). Per simulare la compattezza del materiale in movimento (che nel modello rimaneva la ghiaia) vennero inseriti dei settori rigidi che vennero trainati attraverso delle funi tirate da un trattore.

LA SECONDA SERIE DI ESPERIMENTI

In questi 17 esperimenti, condotti dal 3 gennaio 1962 al 24 aprile 1962, il materiale "franante" era ancora della ghiaia, questa volta trattenuta attraverso delle reti di canapa e delle cordicelle. Partendo dall'ipotesi di Muller relativa alle diverse caratteristiche della massa in movimento tra la parte a valle del torrente Massalezza (ovest) e la parte a monte dello stesso (est), tutti gli esperimenti furono compiuti facendo scendere quelle due ipotetiche parti della frana separatamente. Nel modello, tuttavia, le due frane vennero fatte scendere inizialmente in tempi diversi, in modo che i loro effetti fossero totalmente separati e, successivamente, quando l'ondata prodotta dalla prima tornava indietro, in modo da ottenere un sovralzo totale dell'acqua del lago anche maggiore.

LA RELAZIONE FINALE GHETTI

Il sovralzo totale dell'acqua del serbatoio (misurato attraverso appositi strumenti) veniva scomposto in "sovralzo statico", che era l'effetto non transitorio di aumento del livello dell'acqua rimasta nel serbatoio dopo il franamento per effetto dell'immersione della frana nel serbatoio (una volta raggiunto nuovamente lo stato di quiete), e in "sovralzo dinamico", dovuto al moto ondoso temporaneo prodotto dal franamento. Il sovralzo statico dipendeva dal volume della frana che rimaneva immerso nel serbatoio, mentre il sovralzo dinamico dipendeva quasi esclusivamente dalla velocità di caduta della frana (mentre era trascurabilmente legato al volume della stessa).

In base a questa simulazione (in seguito al disastro oggetto di critiche, poiché considerata da alcuni approssimativa) si determinò che ponendo un limite di invaso a quota 700 m non si sarebbero avuti danni sopra quota 730 m s.l.m. lungo le sponde del serbatoio, mentre una minima quantità d'acqua avrebbe superato il ciglio della diga (722,5 m) procurando danni trascurabili a valle della stessa.

«Con le esperienze riferite, svolte su un modello in scala 1:200 del lago-serbatoio del Vajont, si è cercato di fornire una valutazione degli effetti che verranno provocati da una frana, che è possibile abbia a verificarsi sulla sponda sinistra a monte della diga. Premesso che il limite estremo a valle dell'ammasso franoso dista oltre 75 m dall'imposta della diga, e che la formazione di questa imposta è di roccia compatta e consistente e ben distinta, anche geologicamente, dall'ammasso predetto, non è assolutamente da temersi alcuna perturbazione di ordine statico alla diga col verificarsi della frana, e sono perciò da riguardarsi solo gli effetti del rialzo ondoso nel lago e nello sfioro sulla cresta della diga in conseguenza della caduta. Le previsioni sulle modalità dell'evento di frana sono quanto mai incerte dal punto di vista geologico. Scoscendimenti parziali di limitata entità ebbero a verificarsi negli ultimi mesi del 1960 nella parte più bassa della sponda in movimento in concomitanza coll'iniziale, ed ancora parziale, riempimento dell'invaso. La formazione franosa si estende su una fronte complessiva di 1,8 km, dalla quota 600 alla quota 1 200 m s.l.m. (quota di massimo invaso del lago-serbatoio 722,50 m s.l.m.). L'esame geologico porta a riconoscere una presumibile superficie concoide di scorrimento, sulla quale l'ammasso franoso, costituito da materiale incoerente e detriti di falda in prevalenza, raggiunge nella parte centrale (a cavallo dell'asta del torrente Massalezza) lo spessore di 200 m. L'andamento della scarpata è più ripido nella parte inferiore che sovrasta il lago; ad un cedimento di questa parte sarebbe probabilmente seguito lo scoscendimento dell'ammasso superiore. È da ritenersi che l'eventuale discesa della frana difficilmente potrà manifestarsi contemporaneamente su tutta la fronte; è più fondata invece l'ipotesi che scenderà per prima l'una o l'altra delle due zone poste a monte o a valle del torrente Massalezza, e che questo scoscendimento sarà seguito, a più o meno breve intervallo, da quello della restante zona.»

(Relazione Ghetti 4 luglio 1962)

«Questi dati sembrano sufficientemente indicativi dell'entità che il fenomeno ondoso può presentare pur nelle più sfavorevoli previsioni di caduta dell'ammasso franoso. Si fa osservare che il sovralzo riscontrato in prossimità della diga è sempre superiore a quello che si manifesta nelle zone più distanti lungo le sponde del lago. Passando a considerare gli effetti della frana che sopravvenga a lago non completamente invasato, si ha dalle prove che già con l'invaso portato a quota 700 m s.l.m. l'evento più sfavorevole, e cioè la caduta della zona a valle in 1 min. a seguito di precedente caduta della zona a monte, provoca appena, con sovralzo di 27 m. presso la diga (e massimo di 31 m a 430 m da essa) uno sfioro poco superiore a 2 000 m³/s. Partendo dalla quota d'invaso 670 m s.l.m. anche con la frana più rapida il sovralzo è assai limitato e ben al disotto della cresta di sfioro. Sembra pertanto potersi concludere che, partendo dal serbatoio al massimo invaso, la discesa del previsto ammasso franoso solo in condizioni catastrofiche, e cioè verificandosi nel tempo eccezionalmente ridotto di 1-1.30 minuti, potrebbe arrivare a produrre una punta di sfioro dell'ordine di 30 000 m³/s, ed un sovralzo ondoso di 27,5 m. Appena raddoppiando questo tempo il fenomeno si attenua al disotto di 14 000 m³/s di sfioro e di 14 m di sovralzo. Diminuendo la quota dell'invaso iniziale, questi effetti di sovralzo e di sfioro si riducono rapidamente, e già la quota di 700 m s.l.m. può considerarsi di assoluta certezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana. Sarà comunque opportuno, nel previsto prosieguo della ricerca, esaminare sul modello convenientemente prolungato gli effetti nell'alveo del Vajont ed alla confluenza nel Piave del passaggio di onde di piena di entità pari a quella sopra indicata per i possibili sfiori sulla diga. In tal modo si avranno più certe indicazioni sulla possibilità di consentire anche maggiori invasi nel lago-serbatoio, senza pericolo di danni a valle della diga in caso di frana»

(Relazione Ghetti 4 luglio 1962)

«la fase conclusiva sulla quota di sicurezza è come un corpo estraneo nel contesto della relazione. Le esperienze sono state condotte con dati di partenza non aderenti alla realtà, dati forniti dalla SADE; anche i dati di taratura sono da considerare contraddittori per quanto riguarda la velocità delle frane. È mancata agli sperimentatori l'assistenza di un geologo o di un geomeccanico, donde la sorprendente richiesta della granulometria della frana, la respinta giustificata della proposta di usare dei cubetti di dimensioni non precisate, l'impiego di una superficie di scorrimento non razionale, la mancata ricerca bibliografica nella letteratura geologica»

(Relazione Ghetti 4 luglio 1962)

Tuttavia il modello in scala della probabile frana non risultò successivamente attendibile, essendo composto di materiali diversi da quelli originali (invece di usare una massa compatta per simulare la frana, venne usata della ghiaia, che produsse effetti minori di una massa dello stesso volume ma più compatta) e principalmente perché lo studio partì da un errore di base nella valutazione del tempo di caduta della frana (valore determinante per calcolare correttamente il sovralzo dinamico). Tuttavia, in una riunione del 30 marzo 1962, venne espressa dai tecnici la convinzione che il tempo di 1 minuto per la caduta della frana sperimentato da Ghetti fosse troppo breve, fatto che probabilmente convinse molti che anche superare la quota di 700 m s.l.m. non avrebbe generato alcun tipo di pericolo anche nel caso di caduta della frana.

GLI INVASI SPERIMENTALI PER IL COLLAUDO DELLA DIGA

Durante il primo riempimento del serbatoio, raggiunta la quota di 650 m s.l.m., il 4 novembre 1960 si verificò una frana. Allora si effettuò uno svaso che terminò nel gennaio del 1961. Da gennaio a ottobre dello stesso anno, il lago venne mantenuto ad una quota tra 590 e 600 m s.l.m per permettere la costruzione della galleria di by-pass.

Terminata la costruzione della galleria, si iniziò la seconda prova d'invaso, che venne eseguita con particolare cautela, controllando i movimenti della frana in rapporto al livello del lago. I movimenti della frana ripresero molto lentamente nell’aprile 1962, ma nel novembre successivo, con la quota a 700 m s.l.m raggiunsero la velocità di 1,5 cm al giorno. Quindi si decise un nuovo svaso che terminò a marzo del 1963 con il lago a quota 650 m s.l.m., arrestando così i movimenti della frana.

Il terzo e ultimo invaso richiesto ed iniziato a nazionalizzazione già avvenuta, fu eseguito a partire da aprile del 1963, con autorizzazione fino alla quota di 715 m s.l.m. Tale quota non venne mai raggiunta, ma si fermò a 710.

Il livello del lago fu fatto aumentare velocemente per poi rallentare e raggiungere quota 700 a fine giugno, restando fermo fino a metà agosto. La frana riprese i movimenti anche con la quota del lago ferma a 700 metri tra luglio e agosto. Dalla seconda metà di agosto, si alzò il livello fino a 710 metri, raggiungendo la quota i primi giorni di settembre. La frana aumentò la velocità dei movimenti, arrivando a 2 cm/ giorno il 25 settembre.

Iniziò allora lo svaso per poter arrivare alla quota di sicurezza indicata da Ghetti di 700 metri. Quota raggiunta il 9 ottobre, quando avvenne la tragedia.

Va anche precisato che arrivare alla quota massima, non significava “collaudare” la diga. Questo era solo un primo passo: si sarebbero poi dovuti compiere, fra l’altro, degli svasi e successivi invasi per uno specifico “collaudo tecnico-funzionale del comportamento e dell’efficienza statica ed idraulica della struttura della diga e delle spalle di appoggio”, consistenti anche nel controllare che tutti i parametri strumentali ritornassero ai dati di partenza.

Comunque, pure ai fini della sicurezza del serbatoio, sarebbe stato molto improbabile arrivare al collaudo prima che si fossero stabilizzate le già note problematiche delle sponde.