Il 14 marzo 1963 avviene il conferimento ad ENEL, con conseguente avvio di una fase di passaggio delle consegne, cioè della assunzione del controllo e della presa in carico delle responsabilità operative esecutive. A cavallo di questi momenti critici vi è l'avvio del necessario processo di presa di conoscenza dell'impianto e delle criticità da parte dei funzionari di ENEL, a cui erano assegnati il controllo esecutivo della centrale.

Alla fine dell'estate del 1963 i capisaldi rilevarono movimenti preoccupanti della montagna, quindi venne deciso di diminuire gradualmente l'altezza dell'invaso, arrivando alla quota di sicurezza di 700 m s.l.m ipotizzata da Ghetti il 9 ottobre. L'8 ottobre, il Comune di Erto su sollecito dei tecnici S.A.D.E. emana la seguente ordinanza:

«“Avviso di pericolo continuato. Si porta a conoscenza della popolazione che gli uffici tecnici della Enel-Sade segnalano l’instabilità delle falde del monte Toc e pertanto è prudente allontanarsi dalla zona che va dal Gorc, oltre Pineda e presso la diga e per tutta la estensione, tanto sotto che sopra la piana. La gente di Casso, in modo particolare, si premuri di approfittare dei mezzi che l’Enel-Sade mette a disposizione per sgomberare ordinatamente la zona, senza frapporre indugio, con animali e cose. boscaioli e cacciatori cerchino altre plaghe e siccome le frane del Toc potrebbero sollevare ondate paurose su tutto il lago, si avverte ancora tutta la gente e in modo particolare i pescatori che è estremamente pericoloso scendere sulle sponde del lago. Le ondate possono salire le rive per decine di metri e travolgere annegando anche il più esperto dei nuotatori. Chi non ubbidisce ai presenti consigli, mette a repentaglio la propria vita. Enel-Sade e autorità tutte non si ritengono responsabili per eventuali incidenti che possono accadere a coloro che sconsideratamente, si avventurano oltre i limiti sopra descritti”.»

Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, però, si staccò dalla costa del Monte Toc (notare che il nome di tale monte, in friulano, è l'abbreviazione di "patoc", che significa "marcio", "fradicio") una frana lunga 2 km di oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e terra. In circa 20 secondi la frana arrivò a valle, generando una scossa sismica e riempiendo il bacino artificiale.

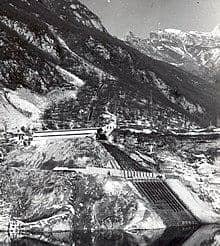

Panoramica della Valle del Vajont poco dopo il disastro del 9 ottobre 1963. Si nota la frana di 260 milioni di metri cubi staccatasi dal Monte Toc e precipitata nel bacino artificiale.

L'impatto con l'acqua generò tre onde: una si diresse verso l'alto, lambì le abitazioni di Casso, ricadde sulla frana e andò a scavare il bacino del laghetto di Massalezza; un'altra si diresse verso le sponde del lago e, attraverso un'azione di dilavamento delle stesse, distrusse alcune località nel comune di Erto e Casso, e la terza (di circa 50 milioni di metri cubi di acqua) scavalcò il ciglio della diga, che rimase intatta ad eccezione del coronamento percorso dalla strada di circonvallazione che conduceva al versante sinistro del Vajont, e precipitò nella stretta valle sottostante.

I circa 25 milioni di metri cubi d'acqua che riuscirono a scavalcare l'opera raggiunsero il greto sassoso della valle del Piave e asportarono consistenti detriti, che si riversarono sul settore meridionale di Longarone causando la quasi completa distruzione della cittadina (si salvarono solo il municipio e le case poste a nord di esso) e di altri nuclei limitrofi, e la morte, nel complesso, di circa 2 000 persone (i dati ufficiali parlano di 1 917 vittime, ma non è possibile determinarne con certezza il numero). È stato stimato che l'onda d'urto dovuta allo spostamento d'aria fosse addirittura il doppio dell'intensità generata dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima, quindi la metà delle vittime uccise che si trovavano all'aperto fu smembrata e polverizzata, e di loro non si trovò nulla.[26]

I pompieri partiti da Belluno, dopo aver ricevuto segnalazioni circa l'innalzamento del livello del Piave, non poterono raggiungere il luogo, poiché da un certo punto in poi la strada, provenendo da valle, era stata completamente divelta; Longarone fu raggiunta allora dai pompieri partiti da Pieve di Cadore, che furono i primi a rendersi conto di cosa fosse accaduto e poterlo comunicare. Alle ore 5:30 della mattina del 10 ottobre 1963 i primi militari dell'Esercito Italiano arrivarono sul luogo per portare soccorso e recuperare i morti. Tra i militari intervenuti vi erano soprattutto Alpini, alcuni dei quali appartenenti all'Arma del genio, che scavarono anche a mano per cercare i corpi dei dispersi. Questi trovarono anche alcune casseforti delle banche del paese, non più apribili con le normali chiavi in quanto molto danneggiate.[27] Anche i Vigili del Fuoco provenienti da 46 Comandi Provinciali parteciparono in massa ai soccorsi, con un impiego di 850 uomini, tra Nuclei Sommozzatori, Terra ed Elicotteristi, e un grande numero di automezzi e attrezzature. Il Nucleo Sommozzatori di Genova, con 8 unità di personale, venne adibito, in particolare, nel bacino antistante la Diga di Busche, al dragaggio per ricercare salme e fustame di sostanze tossiche (61 fusti di cianuro), con successiva perlustrazione mediante immersione e finale rimozione dei fanghi a bacino prosciugato. Dei circa 2 000 morti, sono stati recuperati e ricomposti sommariamente solo 1 500 cadaveri, la metà dei quali non è mai stato possibile riconoscere.

L’ ONDA DEL VAJONT

L'onda generata dalla frana si divise in due, e la parte meno disastrosa corse verso monte in zona Erto-Casso e località minori nel percorso, opposta a quella che precipitò nella stretta vallata e investì Longarone, dove fece il più elevato numero di vittime. L'onda di piena raggiunse un'altezza stimata nel lago di 250 m; la tabella illustra l'altezza massima stimata dell'onda causata dalla frana del monte Toc:

Zona Altezza max

Bacino della Diga del Vajont (PN) 250 m

Pirago di Longarone (BL) 25 m

Castellavazzo (BL) 30 m ca

Codissago (BL) 30 m ca

Ponte nelle Alpi (BL) >12 m

Belluno (BL) 12 m

Segusino (TV) 4,89 m

Nervesa della Battaglia (TV) 2,33 m

Fonte: L'onda di piena seguita alla frana del Vajont, studio della facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli.

LE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO

Il Ministero dei lavori pubblici avviò immediatamente un'inchiesta per individuare le cause della catastrofe.

Furono avviate operazioni di messa in sicurezza della valle.

Il livello del lago crebbe di 14 metri, passando dalla quota di 700,30 a 714 circa. Destava preoccupazione l'impossibilità di controllare e/o regolare l'innalzamento naturale del livello del lago residuo, che essendo rimasto senza emissario, continuava a raccogliere le acque del suo bacino imbrifero; una situazione che diventava particolarmente pericolosa per l'abitato di Erto e le case superstiti rimaste in riva al lago.

Questa grave situazione impose di predisporre una serie di lavori, per garantire la sicurezza del bacino del Vajont e delle zone limitrofe. Si decise così di operare contemporaneamente su due direzioni.

Di più veloce attuazione ma provvisoria, consisteva dell'asportazione meccanica delle acqua del lago con delle pompe;

Realizzare opere atte a permettere alle acque di sfogare naturalmente cioè di uscire dal lago per gravità, sia verso il Piave (a valle) che verso monte a Cimolais (Val Cimoliana).

Si temeva inoltre, che il cosiddetto "diedro" roccioso sul monte Toc all'estremità orientale della frana, potesse a sua volta franare nell'invaso. Ciò avrebbe provocato delle ondate pericolose oltre che per Erto, anche per Cimolais, se le stesse avessero scavalcato il Passo di San Osvaldo, che è alla quota di 827 s.l.m. Per questo nella zona del passo, vennero eseguiti due interventi:

La costruzione di un alto muro di gabbioni di sassi e rete metallica posta a chiusura del passo stesso, con un passaggio carrabile.

L'impermeabilizzazione dell'inconsistente mantello morenico che si trova sotto il passo, per evitare fenomeni di infiltrazioni e passaggi d'acqua verso la Val Cimoliana. E stata ottenuta con iniezioni cementizie, creando un diaframma alla profondità di 60 metri.

L’ IMPIANTO DI POMPAGGIO PROVVISORIO VERSO CIMOLAIS

L'impianto provvisorio a 2 stadi, della potenza complessiva di oltre 5 000 kW (6 700 CV) collocato in coda al lago sotto l'abitato di San Martino, in prossimità dello sbocco della Val Tuora ad una quota di 756 metri s.l.m, fu eseguito con uno sbancamento in zona pianeggiante dove fu realizzato il getto per accogliere il capannone che ospitava le pompe di mandata ed un vascone di pescaggio. Un'opera eseguita in condizioni difficili, sia per la zona impervia, ma anche perché era autunno inoltrato (metà novembre del 1963). Fu necessario costruire e riadattare 30 km di linea a media tensione, per alimentare le pompe elettriche.

Il primo stadio era formato da 10 elettropompe centrifughe ad asse inclinato telescopico (albero speciale allungato) scorrevoli su binario, per seguire il livello del lago, da quota 739 quota 720 s.l.m, che portavano l'acqua ad un vascone posto 40 metri più in alto.

Il secondo stadio, all'interno di un capannone metallico dotato di un piccolo carroponte per la posa delle pompe, era composto da 14 elettropompe fisse collocate sopra il vascone stesso, che conducevano l'acqua in tre condotte metalliche dal diametro di 50 cm, che si innalzavano per quasi 100 metri lungo la mezzacosta destra della val Tuora, e versavano l'acqua in una canaletta in legno lunga quasi 2 km, e della sezione di 1 m x 1 m. Questa canaletta posata a mezza costa, e in leggera pendenza permetteva per gravità alle acque di superare il passo di S. Osvaldo. Essa disperdeva l'acqua aspirata del lago nell'alveo del rio Tremenigia, a scendere poi verso Cimolais e raccordarsi infine con il torrente Cimoliana.

Il 19 febbraio 1964 l'impianto venne messo in funzione, e il lago rimasto era salito di altri 10 metri, da 714 a 724 m s.l.m, con una quantità di 100 milioni di metri cubi d'acqua.

Poiché le pompe asportavano acqua ad una portata superiore di quelle in arrivo dai torrenti emissari nel lago, si riuscì ad arrestare l'aumento di crescita ed abbassarlo. L'impianto rimase in funzione per 7 mesi fino a settembre del 1964, quando il livello del lago era sceso fino al limite di pescaggio delle pompe dello stadio inferiore. Verrà smantellato agli inizi del 1969.

LE DUE GALLERIE VERSO LA VAL CIMOLIANA

Queste due gallerie erano state progettate per il riempimento del serbatoio tramite l'alto Cellina, ed immettere le acque del Vajont, in Val Cimoliana per utilizzo idroelettrico ed irriguo alla pianura friulana. Nel 1963 erano in costruzione, ed all'avvento della nazionalizzazione la Sade fermò questi lavori.

Per mettere in opera in maniera definitiva l'eventuale scarico delle acque verso Cimolais vennero completate le due gallerie, entrambe realizzate per metà. La galleria più alta a quota 721 di 2,6 metri di diametro venne rimessa in scavo già a novembre del 1963, aggiungendo 2 200 metri agli altri 1 000 già scavati. Non essendo però più utile lo scopo originario (cioè convogliare le acque dell'alto Cellina al serbatoio del Vajont), fu deviata sopra l'abitato di Cimolais. L'eventuale passaggio d'acqua sarebbe stato convogliato con una tubazione metallica al torrente Cimoliana, affluente del torrente Cellina. Lavoro terminato nell'estate del 1964.

La seconda galleria a quota 640 m s.l.m, venne realizzata utilizzando lo stesso tracciato per la quale era stata concepita; alimentare una centrale idroelettrica nella Val Cimoliana, e la richiesta d'acqua ai consorzi irrigui. Galleria scavata per soli 800 metri, del diametro di 2,5 m. Venne completata scavando gli ultimi 3 500 metri dalla Val Cimoliana, e resa funzionante nel 1966.

IL RIPRISTINO DELLA GALLERIA DI SORPASSO FRANA, VERSO LA VALLE DEL PIAVE

Bisognava riportare il torrente Vajont al suo sbocco originario al fiume Piave, e quindi apparve subito opportuno utilizzare la galleria "sorpasso frana" scavata nel 1961. Si prevedeva all'epoca che tutte le opere di scarico della diga, e della galleria di sorpasso, non venissero interessate dalla caduta della frana.

Verso monte, l'imbocco si trovava sotto 100 metri d'acqua e ricoperto da oltre 15 metri di fango e roccia. Quello di valle, che doveva sfociare un centinaio di metri a monte della diga, era stato ostruito e reso inservibile dalla frana.

Gli interventi di ripristino furono impegnativi e complessi, sia in fase di progettazione che di realizzazione; vista l'urgenza si adottarono tecniche di esecuzione diverse ai lati opposti della galleria.

Partendo da valle del ponte tubo ricostruito nel 1964, ed aggirando varie infrastrutture della diga, venne scavata una galleria di 200 metri da dove vennero eseguiti con delle sonde, dei fori di spillamento intercettando la galleria di sorpasso. Verso monte, con una sonda installata su una zattera si eseguirono due fori, del diametro di 80 cm, attraversando il materiale di frana e perforando la calotta della galleria dove non era riempita di roccia. Alla fine di luglio del 1964 l'acqua iniziò a scorrere verso la valle del Piave. Il passaggio d'acqua attraverso i grossi fori a monte della frana ha provocato il risucchio del materiale che ostruiva l'imbocco, liberandolo. A questo punto l'acqua, scaricandosi liberamente, si abbassò fino al livello della soglia d'imbocco della galleria a quota 624 m s.l.m.

Negli anni ottanta venne deciso di dare una sistemazione definitiva verso il Piave. Fu costruito un nuovo imbocco di monte, rialzato di 11 metri rispetto all'originario e collegato in discesa alla galleria di sorpasso a valle dell'imbocco originario, che verrà chiuso. Verso valle la galleria di scarico realizzata nel 1964 fu ampliata fino al diametro di quella di sorpasso, cioè da 2,5 m a 4,5, e il suo sbocco venne allontanato dal ponte tubo portandolo maggiormente verso valle. Tutta la galleria, per l'intera lunghezza di 2.200 metri, non ha opere di apertura e chiusura, e permette di scaricare portate notevoli anche in caso di piena eccezionale. L'acqua del torrente Vajont con una spettacolare cascata, riprese l'antico sbocco al Piave.

LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE CANALE NELLA FORRA DEL VAJONT

A causa dell'onda che scavalcò la diga, venne travolto e distrutto il ponte-canale che si trovava a pochi metri a valle della diga. In pochi mesi venne progettato un nuovo ponte in acciaio.

Realizzato in più sezioni dalle acciaierie di Terni, venne montato in soli 6 mesi. Nell'agosto del 1964 il ponte era completato.

LA RICOSTRUZIONE DI VAJONT E DI ERTO E CASSO

Nonostante le rassicurazioni dei geologi si decise di trasferire la popolazione di Erto.

Nel 1971, per permettere agli sfollati ancora senza casa di tornare alla normalità, venne costruito il comune di Vajont, presso Maniago.

La comunità riprese subito a ricostruire non solo il tessuto sociale distrutto, ma anche la città. Un altro centro, chiamato Nuova Erto, venne costruito a Ponte nelle Alpi (provincia di Belluno), di cui costituisce un quartiere. Infine sopra il vecchio abitato originale di Erto venne costruito il paese di Erto attuale.

Per cercare di riavviare l'economia locale a seguito della tragedia, il Parlamento italiano approvò la legge n. 357/1964 (detta "Legge Vajont"): essa prevedeva che ogni abitante dei comuni colpiti che fosse dotato di una licenza commerciale, artigianale o industriale al 9 ottobre 1963 venisse dotato di un contributo a fondo perduto del 20% del valore dell'attività distrutta, un ulteriore finanziamento pari all'80% a tasso di interesse fisso per la durata di 15 anni, e che per 10 anni venisse esentato dal pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile. Se poi il beneficiario non avesse potuto o voluto ricominciare a svolgere l'attività precedente, aveva il diritto di cedere a terzi la licenza, i quali godevano delle stesse esenzioni e vantaggi a condizione di operare in un'area che inizialmente corrispondeva a quella del disastro, ma che poi venne estesa all'intero territorio delle regioni in qualche modo interessate (Trentino, Veneto, Friuli - Venezia Giulia). Fu così che aziende ed imprese del tutto estranee alla vicenda, acquistando le licenze in oggetto per prezzi irrisori, poterono godere di finanziamenti pubblici particolarmente rilevanti, inizialmente destinati alle vittime.