Al fine di dirimere una delle questioni maggiormente controverse della vicenda, va chiarito che, alla luce di quanto esposto precedentemente, la frana presente sul monte Toc e poi innescatasi nella notte del 9 ottobre 1963 era stata apertamente individuata già dall'autunno del 1960. Inoltre, se almeno inizialmente i tecnici avevano discusso sulle sue effettive dimensioni (come metri cubi di materiale franoso potenzialmente in movimento), a partire almeno dall'anno 1961 nel quale vennero installati i piezometri (profondi circa 175 m), è oggettivamente poco credibile ritenere che gli specialisti non avessero chiara l'evidenza che il movimento franoso interessasse in blocco una massa di grande spessore (profondità) e volume, in quanto i piezometri, ad esclusione degli ultimi metri del numero 4 (secondo altre fonti si tratta del numero 2), non denunciavano rotture o deformazioni.

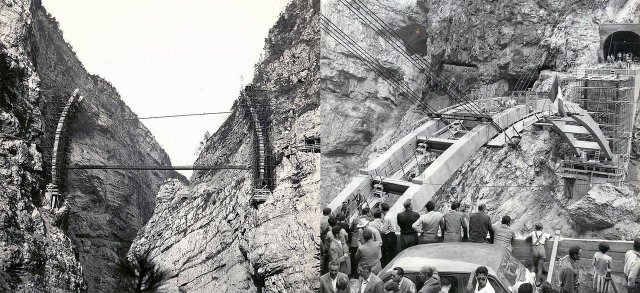

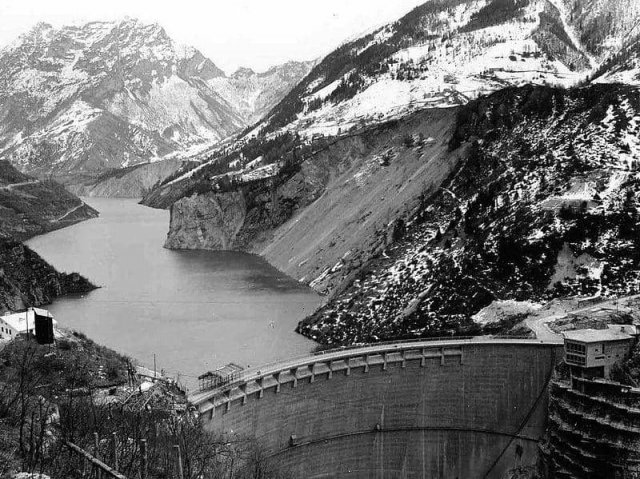

Le indecisioni riguardavano la velocità di movimento (connessa al piano di scivolamento) ed eventualmente il tempo di caduta della frana, in quanto taluni dubitavano sull'effettiva unicità della stessa, essendo più propensi a dividerla in due porzioni (a est e ovest del torrente Massalezza), destinate a distaccarsi in tempi diversi. Va infatti ricordato che la decisione di costruire una galleria di sorpasso o bypass della frana sul fianco della valle opposto a quello "pericolante" (che avesse contemporaneamente salvato l'invaso e permesso il controllo del lago a monte rimasto senza emissario in caso di caduta della frana) fu avanzata già nel novembre del 1960, e i lavori di costruzione della stessa iniziarono già dal febbraio del 1961. Era dunque chiaro che la frana era di tale portata da essere in grado di rendere inefficiente il serbatoio, interrando completamente circa 2–3 km dello stesso, e riducendone la portata di quasi la metà. Le rilevazioni sui movimenti della frana attraverso capisaldi cominciarono già nell'estate del 1960, mentre dati sui livelli di acqua nei piezometri furono raccolti dall'estate successiva.

L'oggettiva imprevedibilità dell'evento riguardava solo il "momento esatto" nel quale la frana si sarebbe effettivamente messa in movimento e, solo in parte, quali sarebbero stati gli eventi scatenanti. Le variabili in gioco furono subito legate all'altezza dell'acqua nell'invaso e a una sua quasi certa correlazione con le precipitazioni atmosferiche.

«[...] Quanto i fenomeni attuali siano dovuti alle piogge, eccezionali ed eccezionalmente continuate, dalla seconda metà dell'anno scorso, [ossia maggio 1960] e quanto invece siano effettivamente dovuti al serbatoio, nessuno saprà mai; il fatto è che malauguratamente le due possibili cause hanno coinciso nel tempo. Se avessimo costruito il serbatoio alcuni anni fa in annate meno piovose e non fosse successo niente, oggi potremmo dire che la minaccia è dovuta unicamente alle piogge, ma purtroppo così non è, e dobbiamo sopportare le conseguenze di questa disavventura. [...] Non le nascondo che il problema di queste frane mi sta preoccupando da mesi: le cose sono probabilmente più grandi di noi e non ci sono provvedimenti pratici adeguati, a meno di pensare di far cadere buona parte del materiale addirittura, grandi mine, come proporrebbe l'ingegner Sensidoni; ma è il caso di arrivare a tanto? I professori Dal Piaz e Penta sono piuttosto ottimisti: tendono a non credere che avvenga uno scivolamento in grande massa e sperano (anch'io lo spero!) che la parte mossa si sieda su se stessa. Sono entrambi d'accordo su ogni provvedimento di sicurezza, primo fra tutti la galleria "by-pass" [...] Dopo tanti lavori fortunati e tante costruzioni anche imponenti, mi trovo veramente di fronte ad una cosa che per le sue dimensioni mi sembra sfuggire dalle nostre mani.»

(Dalla lettera di C. Semenza a Vincenzo Ferniani del 20 aprile 1961 Il grande Vajont, Maurizio Reberschak)

Va tuttavia ricordato che i movimenti dei capisaldi nei punti di rilevamento del movimento franoso installati già dall'estate del 1960 erano risultati assolutamente allarmanti già dagli inizi di agosto del 1963, andando di fatto peggiorando durante tutto il periodo che portò al distacco della frana agli inizi di ottobre.[10]

Una maggiore cautela avrebbe dovuto spingere i tecnici dell'ENEL-SADE a interrompere la terza prova d'invaso già in agosto, anche se essi potrebbero essere stati inizialmente fuorviati dalla teoria-ipotesi della "prima bagnatura" formulata da Müller e avvalorata da Penta. Essi tralasciarono purtroppo l'importanza della piovosità pure affermata da Müller già nel 1961[10][34]. Infine va fatta menzione del fatto che durante la mattina e il pomeriggio di quel tragico 9 ottobre 1963, a causa dei movimenti impressionanti registrati dai capisaldi rispetto ai giorni precedenti (30 cm contro 5 cm) fu chiaro che la caduta della frana era imminente, tanto che molte località del Comune di Erto furono sgomberate durante quella giornata. Fu anche deciso di sospendere la circolazione stradale sulla statale Alemagna, ma non vennero sgombrati i paesi del fondovalle e tutte le frazioni di Erto più prossime alle sponde dell'invaso.

Si parla spesso di "corsa al collaudo" come causa del disastro. L'ipotesi di questa corsa, secondo alcuni motivata dalla nazionalizzazione delle Industrie Elettriche avvenuta nel 1963, non ha trovato fondamento in sede giudiziaria. Il decreto che istituiva l'ENEL indicava come termini di risarcimento ai proprietari delle Società Elettriche il pagamento del pacchetto azionario, il cui valore era fissato come "media degli anni compresi tra il 1959 e il 1962". A dimostrazione di come qualsiasi azione intrapresa al collaudo di nuovi impianti volta ad aumentare il controvalore erogato dallo Stato per la nazionalizzazione non avrebbe mai potuto portare al conseguimento di questo obiettivo.

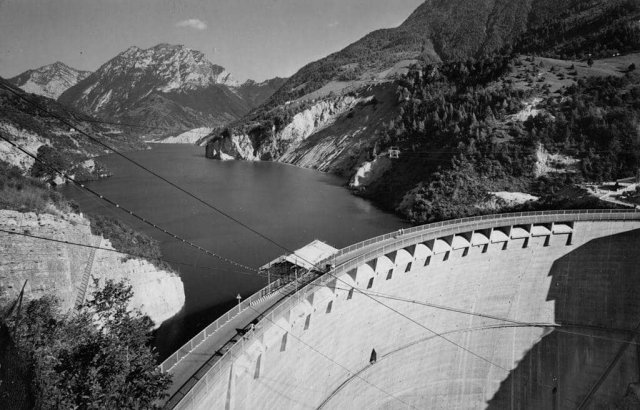

Non è invece risultata plausibile, dalle evidenze anche processuali, che la causa del disastro possa essere riconducibile ad una ipotizzata "corsa al collaudo". I sostenitori di questa tesi la associano all'esigenza della SADE di poter vendere l'impianto come funzionante e certificato al momento del passaggio dello stesso all'ENEL, mentre risulta in modo evidente che la legge che creava l'ente prevedeva un indennizzo alla SADE calcolato sul valore in Borsa delle sue azioni nel periodo 1959-1961[36]. Tuttavia non va dimenticato che (anche se non sarebbero più stati incassati dalla SADE, ma dall'ENEL) restavano da incamerare la parte di fondi erogati dallo Stato come finanziamento all'opera e rimasti congelati per legge fino a dopo il collaudo. Il collaudo dell'impianto risultava quindi necessario sia per onorare tutto il lavoro già svolto, sia per sbloccare questi finanziamenti, giacché anche l'ENEL era obbligata a stilare un proprio bilancio. Va ricordato infatti che la quota di collaudo era di 722,5m (slm) e la frana fu innescata durante la terza prova di invaso, che aveva lo scopo di raggiungere solo quota 715m s.l.m. Secondo i sostenitori della "corsa al collaudo", non bisogna dimenticare che prolungare il periodo di non utilizzo dell'impianto equivaleva ad ammortizzare in un tempo più lungo il costo del lavoro svolto. I costi di costruzione, per giunta, erano lievitati a causa delle varianti in corso d'opera necessarie per il rinforzo delle spalle della diga e per la costruzione della galleria di sorpasso (scavata su roccia compatta): tutte queste opere non erano preventivate e risultarono molto costose (viene calcolato che la sola galleria di sorpasso abbia inciso per quasi un quarto su tutti i costi sostenuti). È infine solo il caso di far notare come fosse un naturale e assoluto interesse della SADE mantenere il massimo riserbo circa i problemi che stavano insorgendo sul bacino del Vajont, dato che se la notizia fosse divenuta di dominio pubblico il valore delle sue azioni si sarebbe certamente deprezzato di molto.

Tuttavia è stato spesso ritenuto moralmente inaccettabile l'aver provato ad innalzare il lago oltre la quota di 700 m s.l.m., che durante le prove eseguite sul modello fisico-dinamico del bacino allestito a Nove era stata indicata come quota di sicurezza (sempre tenendo a mente che le prove eseguite erano state falsate da un'erronea valutazione della velocità di movimento della frana e da tempi di distacco errati). La relazione, infatti, pur con i limiti teorico-pratici già esposti, prevedeva conseguenze drammatiche per i paesi a fondovalle nel caso in cui la frana fosse caduta con l'invaso a una quota superiore a 700 m s.l.m, in particolar modo considerando che i dati sui movimenti dei capisaldi erano risultati subito pesantemente allarmanti (con movimento degli stessi anche di più centimetri al giorno), non appena l'acqua dell'invaso ebbe modo di superare quota 700 m.

Secondo alcuni autori il disastro fu fortuitamente favorito dalla crisi idrologica conseguente alla scarsissima piovosità dell'inverno 1962-1963 che spinsero l'ENEL a favorire provvedimenti tendenti a spingere al massimo le riserve di serbatoio, provvedimenti che forse portarono l'ingegner Biadene a richiedere l'anticipo della terza prova di invaso. Se questo avvenne tuttavia è falso affermare che questo fu fatto per poter sfruttare la nuova centrale del Colomber, in quanto la stessa poteva funzionare solo con il massimo invaso. Più propriamente l'acqua "incamerata" nel serbatoio del Vajont veniva sfruttata dalla centrale di Soverzene.

Uno dei maggiori problemi di questo disastro fu il fatto che esso si trasformò presto in un "caso politico", con schieramenti vari allineati sulla tesi dell'imprevedibilità e altri schieramenti sul fronte opposto. Questo fu enfatizzato dal fatto che i tecnici della SADE e del Ministero avevano avuto un comportamento sostanzialmente omertoso rispetto alla grande frana del Toc, la cui gravità fu di fatto tenuta nascosta a popolazione e politici locali. Anche dopo l'evento non mancarono i tentativi di insabbiamento, tra cui la mancata divulgazione della relazione delle prove eseguite a Nove, scoperta fortuitamente da un dipendente dell'Università di Padova, atto per cui fu anche denunciato (e poi assolto). Inoltre uno dei pochi giornali che si era occupato approfonditamente della vicenda prima della tragedia era l'Unità, quotidiano legato al Partito Comunista. Se a questo si somma uno sconsiderato atteggiamento della SADE, che aveva precedentemente denunciato alla magistratura la testata per procurato allarme, si capisce come il sopraggiungere della tragedia portò immediatamente le parti su fronti opposti e per nulla concilianti, che ebbero il loro momento di massima enfasi con la stesura di tre relazioni separate da parte dei componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita per fare luce sul caso.

Le sentenze definitive della magistratura decretarono tuttavia la effettiva prevedibilità dell'evento, condannando Biadene e Sensidoni per inondazione (aggravata dalla prevedibilità dello stesso). Nonostante la condanna fosse per entrambi di 5 anni di detenzione, ne vennero tolti 2. Un anno dopo Biadene venne liberato.